| 特殊工法の変遷

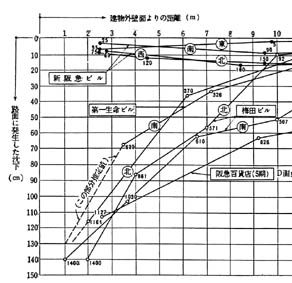

1.逆打ち工法の開発 高度成長期を向かえ、1955年の神武景気、1959年から1961年までの岩戸景気と都市部は活況を呈し大型ビルの建設が続き粗末な山止め支保工を用いてのアイランド工法では対応しきれなくなり様々な工夫がなされ、鉄筋コンクリートの支保工が登場した。 *RC支保工は剛性も高くジョイントの緩みも無く極めて品質の高い支保工であった。しかしながらこの支保工は価格が高く、最後に解体しなければならない、工期、廃棄物など問題も多く最後の奥の手としての手段であった。 そこで、どうせコンクリートを打つのなら、壊さなくて良い本設の地下躯体を利用できないかとの発想に至り、逆打ち工法が開発された。 * 竹中式深礎工法 昭和37年に施工技術としては珍しい日本建築学会賞を受けた工法である。大阪の梅田地区の地盤は非常に軟弱でこの地区での地下工事は極めて難易度が高く、当時唯一の技術である潜函工法で何とか凌いでいたが、駅前の第一生命ビル、阪急百貨店など地下3階の工事で苦戦を強いられ、当時の測定結果によれば(図1)周辺地盤の沈下量は最大で1.4mにも達していた。より厳しくなっていく環境対応に答えられる工法が必要となったのである。

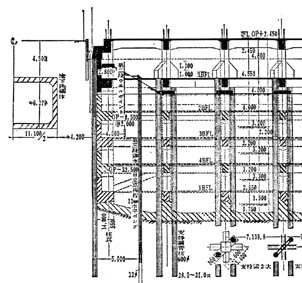

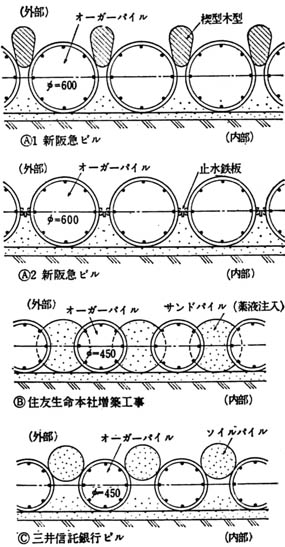

新阪急ビルは地下5階、地下鉄に4mも接近し22mの掘削である。山止め壁としては、通常工法の打撃式シートパイルではなくオーガーマシンによる鋼管柱列工法を用い山止め支保工としては地下躯体を使用する工法である。無音無振動?工法であり、周辺地盤に対する影響も極めて少ない工法であった。(図2)(図3) (図2) (図3) 剛性の高い、根入れ長さの深い山止め壁を利用して先ず自立状態でB1階の躯体を作り次いで1階床構造を作りそれを作業床として地下階の掘削、躯体作業を進めていく、地下躯体の重量を仮設の鋼管支持くいと周辺の山止め壁で受け、根切り、躯体、根切り、躯体と進めていく工法である。この工法はその後、住友生命本社ビルを手始めに大阪の梅田、御堂筋の数多くのビルで採用され殆どこの地区の標準工法となった。 東京でも少し遅れの同時期に飯野ビル、パレスホテル、日本銀行本店などで採用された。この工法の短所は仮設支柱を用いることと、コンクリートを下に打ち継ぐこと、打ち継ぎが多くなることである。仮設支柱についてはその後の構真柱工法で改善されるが打ち継ぎの問題はV字型の打ち継ぎ、無収縮剤の注入工法、その開発、検証など多くの工夫がなされたがこの工法の宿命的な課題として残った。 * 構真柱工法 逆打ち工法の短所である仮設支柱については柱の対角に2本の仮設支持くいを設け、構造体の重量を支持させる、その費用、仮設の支持ブラケット、根きりの煩雑さ、最後の荷重の移行など多くの問題を一挙に解決を図った工法が構真柱工法である。関東では手掘り深礎くいの伝統があり、かなりの深さ、かなりの軟弱地盤でも大口径のくいを設置できる技術、技能?があり、本設の鉄骨柱を予め正確にセットし逆打ち工法を進める事が可能となった。関西地方ではベノト工法或はリヴァースサーキュレーション杭とベノト杭を併用するベノリヴァ工法などを用いて構真柱の設置が工夫され、杭のコンクリ打設直後のセット、打設の前にセットする工法等開発された。 逆打ち工法は地下階コンクリートの打ち継ぎの問題を除くと、施工的には長所が多く、安全性の高さ、労働安全性の優れていること、仮設の施設に直に利用できること、工期の短縮など大型工事に於いては採用率の高い工法となっている。 2. RC連続壁の本設利用 昭和37年頃より外国から連続地中壁(イコス工法、ソレタンシュ工法、エルゼ工法等)が技術導入され、ゼネコン各社はこの山止め壁がコンクリートであることから何とか本設に利用できないかとそのジョイントに工夫を凝らし連続性、止水性を確保し、土圧、水圧を負担する本設の地下壁として、更には構造体との結合を工夫して耐震要素として利用する工法として技術開発を進め,TUD工法,OWS工法,TBW工法など 建築センターの評定を受けた独自の特殊工法として多くの大型ビルに採用された。 山止め架構の解析手法の変遷 戦後初期の段階は、荷重としての土圧は切梁軸力の測定結果を基に設定された設計土圧を静荷重と考え、切梁を支点と考える「弾性梁法」で弾性梁の応力、反力から架構を解析して設計を行っていた。しかしながら切梁の圧縮変形は非常に大きく、支点ではなくバネと考えることが必要で山止め壁の応力、変形の状況は単純梁として計算すべきであると言う「単純梁法」が提唱された。また切梁の変形を予め与えておく「プレロード工法」の有効性の概念も生まれ「バックアンカー工法」の普及に結びついていった。 コンピューター時代に入り、根切の段階毎の根入れ部の受働土圧を弾塑性で評価し切梁をバネ支承とする「弾塑性解析法」が主流となっている、また有限要素法を用いた系全体を解析する方法も開発されている、年々解析技術は精緻に進歩してきた。しかしながら土圧の測定結果は殆どが点としての圧力であり、面全体の土圧の分布は確実には実測されていない。系全体の応力変形状態も解析結果との適合確認も難しい現状である。解析手法のみ先行の感は否めない。自然の土層、土質に対する洞察と実績の積み重ねによる知見が重要であることは変わらない。 |

(図1)

(図1)