|

東京中央郵便局の改築を巡って,旧建物の保存の是非がTV,新聞紙上を賑わしました.殆ど同時に三菱1号館の一部復元が報じられ,その後も解体されるもの,保存されるものの報道が続いています.歴史的建造物の保存は古くからの課題ですが,この機にその類の実績や見聞のある方々にご寄稿をお願いしました.今後の検討に参考になるお話と思います.(編集担当) 「古いものは滅ぶのが当たり前、だが・・・・。」 太田統士 先日も散髪にいったら、「中央郵便局はどうなるんでしょうね」とお喋りな床屋のおかみさんから聞かれてしまった。鳩山邦夫総務大臣の解体ストップ談話以来、にわかに歴史的建造物保存問題がかまびすしく、床屋談義にも登場する世情となった。 また最近の話題として、東京女子大学が解体を予定している旧体育館に関し、保存要求を要望する有識者の会が発足したと新聞に出ていた。 東京中央郵便局は吉田鉄郎(旧逓信省)の設計で、ブルーノ・タウトやアントニン・レイモンドが絶賛したと云う。前場東京女子大は我が国近代建築の父と称される、そのアントニン・レイモンドの設計になる。 古いから守れとか、伝統的建物だから或いは歴史的エポックメーキングな建物だったから保存を、と云うのは簡単に云える。しかし本当に保存しなければならない歴史的建造物とは何だろうか。何を尺度に保存を決めるのか。これが500年も1000年も古い建物であれば文化財保護法やその審議会の基準があろうが、著名な設計者の手になるいわく付き建造物が、100年ほども経ったら、全てが歴史的建造物と云ってよいのか、疑問も残る。 三井本館や東京駅の赤レンガ駅などは、歴史的裏付けや特異なマスクと威容で、誰にでも歴史を感じさせてしまう。しかし謂わば官庁建物であった東京中央郵便局などは、一般にはなかなか保存価値を理解させるのが難しいことも確かである。 東京中央郵便局で鳩山総務大臣が解体にストップを掛けたのは、生臭い要因が絡んでいることもあったりで、大臣が高等な文化人(事実文化人であるが)であったからストップをかけた訳ではない。 別の見方をすれば、現在に生きる我々の家に、これは曾祖父さんから受け継いだ椅子・机、曾祖母さんの使っていた箪笥など、今以て大事に使っているお宅など極めてまれな筈だ。それが住まいになれば、田舎の大農家ならばともかく年代物の家などは尚更である。 建物保存はヨーロッパが先進国であるが、ヨーロッパと我が国の違いはよく云われているように、不朽の石文化と地震・雷・火事に極めて弱い木の文化であることは論を俟たない。したがって我が国には保存文化よりは建て替え文化が伝統的に根付いている。 しかしながら、三井本館や今回の騒動のもととなった東京中央郵便局はじめ、近年の都市再開発型の建物保存は経済性優先の論理が先行する。経済も文明もグローバルな時代であるから再開発大いに結構だと考える。しかし何を保存するかも大事であり、単に法律などで決めるのではなく、新しい社会的ルールづくりが必要である。またどう残すかも、面積や立体で考えるミニマムルールも必要だ。 先述の東京女子大について私見を云えば、キャンパス全体がA・レイモンドの手になっているものであり、正面の本館や礼拝堂は健在であるので、旧体育館が解体され次世代への新しい施設に生まれかわる、と云う考え方は至って健全である。 保存しても気を緩めると、旧住友家俣野別邸、旧モーガン邸や大磯旧吉田邸のように火事で焼失させてしまっては何もならない。 古いものは滅ぶのが道理。古いものは残さなければならないと云うのは道理ではない。しかし、その上で何をどう残すかが問題だ。

東京女子大の本館:A・レイモンド設計(撮影:太田) 「3つのビルの物語」 向野元昭 先日、大手町の旧富士銀行本店ビルの解体前の見学会に参加した。我々施工関係者以外にも、このビルに別れを惜しんでごく内輪の見学会が催されていたようだ。1966年に竣工したこの建物は、当時は周辺に高いビルは無く、屋上から工事中の霞が関ビルが見通せた。現在は屋上に出ると、神田方面を除き三方が高層ビルに囲まれて、まるで井戸の底にいるように感じた。 建物としては手入れもよくなされていて、まだ十分に使えて43年程度でこれだけ立派なビルを壊すことに、釈然としないものを感じていた。しかし、丸の内、大手町、有楽町地区の再開発計画の中での存在価値が低下し、さらに容積の割り増しが受けられるとなれば、‘建て替えもやむなし’の心境に至った。 2つ目のビルだが、同じく1966年に竣工した日建設計の林昌二設計のパレスサイドビルである。お濠端のランドマークとして、またファサードを特徴づけるアルミ鋳物の雨樋は雨の日には、道行く人の詩情を誘い、低層部の商業アーケードも賑わい、オフィス部分のテナントの入居希望も多いと聞いている。 3つ目として、同年に竣工した旧千代田生命本社ビルがある。この建物は建築家村野藤吾の75歳の時の作品で、2003年にコンバージョンされて目黒区総合庁舎として、区民に親しまれている。アルキャストの縦ルーバーに覆われた外観はそのままに、企業オフィスから公共使用の区役所への用途変更は、動線計画、耐震補強などの苦労を伴いながらも、元からあった玄関ホール、本格的な茶室と和室などコンバージョンならではの豊かな空間を区民に提供している。 以上3つのビルは、歴史的建造物とは言えないが、昭和という時代を象徴する建物だと感じている。歴史的建造物として残っていく要素として、物理的な耐久性があること、耐久性のないものは容易に更新できること、街並みに計画性があって恒常性を備えていること、そして建物自体に、オーナーやテナントに加えて第3者に訴えるものがあることが重要だと思う。モダニズムの建物の保存が難しいのは建築家が考えるほど一般との結びつきが少ないからだ。第3者を含めて保存を望む場合、オーナーにのみ負担を強いるのではなく、税制、建築法規、用途など社会全体で建築という文化財を活用しながら維持していくことが、これからの安定成長時代に必要だと思う。 「歴史的建造物の維持保存」+「歴史的建築研究会便り」 菅澤光裕 歴史的建造物の維持保存について、現在、報道などで話題になっている東京中央郵便局から書きます。逓信省営繕課の吉田鉄郎設計で、1931年(昭6)に完成したこの建物は、当時、先鋭的であった逓信省建築の中でも、東京駅の隣という立地を意識した力作です。日本建築の美しさを表現したと言われる練り上げられたプロポーションや、上階に行くほど階高が低くなり、機能性あふれた計画など、モダニズムの真髄「形態は機能に従う」を具現化しています。同じく吉田の設計による大阪中央郵便局(1939)と共に、戦前のモダニズム建築の傑作に間違いありません。タウトやレーモンドが絶賛したという逸話も残されています。ヨーロッパに目を向けて、インターナショナルスタイルの初期の名作、グロピウスのバウハウス校舎(1925)やコルビュジェのサヴォア邸(1931)の時期を考えれば、東京中央郵便局がいかに先進的だったかが理解できると思います。 歴史的視点で考えれば、建替論議はそもそも愚の骨頂で、重文指定がされていないのがおかしい位です。形態保存など何の意味もありません。それは近くの日本工業倶楽部(元は横河工務所1920、正面のみ保存)や銀行協会(元は横河工務所1916、同じ意匠で正面のみ張付たように新築)と、重文指定の明治生命館(岡田信一郎1934重文、完全保存)との差を見れば明らかで、特にプロポーションが命の東京中央郵便局では、外壁のみ保存しても抜け殻にすぎません。頑張れ!鳩山総務大臣。 すぐ近くで、三菱地所による大型複合ビルが竣工しましたが、その一角に三菱一号館(元はコンドル1897)が復元されています。明治時代からランドマークとして機能したこの建物は、経済性の名の下に、1968年(昭和43)解体されました。復元は何で今更とも思いますが、一応、都市の記憶を継承するなどの理屈が付けられているようです。何とも御都合主義であまり評価できません。結局、経済的な計算の上に成り立っていることに違いないからです。田園調布駅(元は矢部金太郎1923)のように、駅のリニューアルによって解体されたものが、同じデザインで再建されているのと同じ薄気味の悪さを感じます(この時は耐震性能などが理由でした)。 昭和初期の建物で良く維持されている例が、土浦亀城邸(1935)です。東京目黒の住宅地に立つこの住宅はライトの弟子でタリアセンでも学んだ土浦亀城の自邸です。土浦がライト風から離れ、ドイツバウハウス流のモダニズムに転じた時期の実験的なもので、シンプルな外観と構成はいかにもモダニズムです。現在でも住居として使われ、通常は非公開ですが、原型が良く維持されています。日本における初期モダニズムは住宅作品も多かったのですが、残念ながら生活スタイルの変化を受けてか、その多くが著しい改変を受け、原型を留めないものも多いのです。個人所有の建物の維持の難しさを感じます。 建物の維持保存は、基本的に使われ続けることが最良です。建物が残るパターンは大きく二つあり、一つは当初からその価値が認識されて、大事にされ続けたもの。もう一つは忘れ去られたか、経済的に建替えられなかったために、結果的に残ったものです。社寺に代表される宗教建築などの多くは前者で、住宅や街並には後者が少なくありません。但し、忘れられたといっても、打ち捨てられた場合はたちまち朽ちてしまうのが、木造である日本建築の特徴で、屋根が傷めばすぐダメになります。そこが石造の西洋建築と違うところです。ですから、原則として使い続けなければなりません。当初の目的でなくても(コンバージョン?)、新たな試みとしていくつかあります。ライトによる目白の自由学園明日館(1922重文)などはその例ですし、四谷第五小学校舎(1934)に至っては、区役所の別館を経て、現在は吉本興業の東京本部が使っていることでも話題になりました。この校舎は関東大震災後の復興小学校ではなく、その後の老朽校舎の建替時期のものですが、東京市建築課の設計による公共の学校建築が世界的に見ても早い時期にモダニズムで建てられている事に、日本の先見性が見て取れる建物です。当時からその斬新さで注目されたようです。 建物の維持保存に費用がかかるのは間違いありません。欧米ではそのアイデンティティとしての価値が社会的に認知されていますし、土地と同じような認識なので解体するという作業はあまり起こりませんが、日本では経済性優先で、容積率が余っているといっては建替えています。熱海の渡辺仁とタウトによる日向別邸(1933重文)が、日本カーバイドの保養所から熱海市による買収と修復に至ったのは、東京在住の篤志家の婦人による多額の寄付(この方に会った事があります)によるものです。欧米での美術館維持がほとんど寄付による事と考え合わせて、本来は高いはずの日本人の文化的成熟度を、この面ではもっともっと上げなければ、いつまでも続く泥沼の論議なのではないかと危惧しています。文化的な価値の高い建物と、経済性だけで建てられた建物との違いが分からなくなっているのではないでしょうか? 逆に、学会を初めとする建築界(我々を含めて)は、その違いを一般社会に対して分かりやすく発信し続けなければならない責任があると思います。(私がいつも書かせて頂いている文章も、その意味を込めてなのですが、あまり役に立っていないですね。)

土浦亀城邸 「煉瓦造を残す、壊す、残す」 鶴田 裕 ゼネコンの技術研究所にいると、純粋に学術的な問題から営業的“配慮”など、さまざまな問題の解決・究明に当たらされる。明治時代に建てられた煉瓦建築物の調査診断をいくつか担当したので、印象に残った3例について、思い出をたどって纏めてみた。 1 札幌ビール精麦工場 入社2年目の昭和37年11月、上司に連れられ、まず当時北海道大学・建築学科教授、故西 忠雄先生を訪ね、どんな建物を見るべきか教えを乞う。大学構内の低温実験室棟の煉瓦の劣化状況など頂いたデータを基に説明を伺い、引き続き北海道庁の赤煉瓦の建物を経て、明治20年代から生産を続けていた野幌地区にまだ点在していたレンガ工場を訪問。今流に言えば“品質管理”などなどの諸情報を入手した。概況を掴んだ後にサッポロビールの第1工場(現サッポロファクトリー)と第2工場(現サッポロビール園)---いずれも明治20年~30年代の建築---へ出向き、供試体になりそうな煉瓦片を選んで技研に発送、凍結融解など種々の試験を行った。特に第2工場内にあった精麦工場(写真・昭和37年11月22日撮影)については、時間をかけて調べた。そんな事はすっかり忘れていた頃、精麦工場はビール園としてオープンしたとの情報が届き、その次の札幌出張の折に訪問、修復の出来栄えに感心しながら格別に美味しいビールで乾杯した。その後資料館を見学したが、古いポスターなどに混じって、明治19年に開拓使醸造所から払い下げを受けた大倉組商会時代のOKURA BEERというラベルが展示されていたのにはビックリ。しかも案内嬢が、今の大成建設のことですと説明したときは2度目のビックリ。でも、良い施設が出来たという満足感があった。

サッポロビール 精麦工場(S37.11.22) 2 丸の内 三菱東9号館 昭和43年のまだ寒い頃だったと記憶しているが、朝出勤前にNHKのスタジオ102というニュース番組を見ていると、出勤途上の早足のサラリーマンにマイクを突き出して「この現場の中で、今何が行われているか知っていますか?」とたずねている。思わず見入ってしまい会社には遅刻したが、社名やマークが入っていない白い養生シートで覆われた中で、最後に残っている赤煉瓦の建物の解体が始まった事を伝えていた。アナウンサーの口調はやや非難めいていた。近々、この建物に使用されているもろもろの材料の試験依頼が作業所から届くと予告されていたので準備を始めていた時だった。 指示された材料を技研の4人チームで、物理的性能、化学分析試験などを行った。手元に残してある手帳によれば、既に解体を始めていた昭和43年5月15日からの数日間で、ライトバンに乗せられる程度の大きさの試料(レンガをはじめ鋼材、内外装材、配管材など27種)を採取した。私はまたまたレンガを分担、壁などの塊からハツリ職の手を借りてレンガ試料を採取してビックリ。レンガの平らな面に、瓢箪の形やら花びらの形のプレスされたマーク状の記号がついているではないか。日本煉瓦製造⑭や秩父セメントの創業者の一人である諸井恒平氏が書き残した文献などに拠れば、当時集冶監(刑務所)内での作業としてレンガつくりをしていたようで、集治監別にマークが決められていたことも分かった。急に考古学的興味がわき、その後数度現場へ行って煉瓦壁から塊を採取してもらい、最終的には3つか4つのマークを見つけたように記憶している。出向くたびに建物がやせ細ってゆき、わが身を削られてゆく気がした。レンガ積みの目地材は石灰ではなくて、セメント1:細骨材1(重量比)のセメントモルタルであることなども 分かった。昭和44年1月に報告書を提出している。 3 旧司法省 今、霞ヶ関の官庁街でひときわ目立つ赤煉瓦の周知の建物である。道路に面した説明板にも書かれているように明治28年に竣功した、ドイツからのいわゆるお雇い外国人であるエンデとベックマンの力を借り、河合浩蔵らが作り上げた建築物である。第2次大戦の空襲により外壁や一部の床などを残しただけの大きな被害を受けたが、昭和25年に取り敢えずの復旧工事がなされている。 昭和57年の手帳には6月初めに現地に出向き、建設省をはじめ法務省の担当者、そして委員長を務められる東京大学の村松貞次郎先生らと初顔合わせし、「とにかく現況調査が目的であり、使用中なので破壊試験などは行わない」との説明を受けた。特に、創建時と戦後の復旧時の煉瓦を、外観や手触りで識別して図示すること、その他の部材についても可能な限り識別して欲しいという事であった。そして最後に村松先生から、「この建物は君達の先輩がやった仕事なんだから、よろしくやってくれよ」という意味の励ましの言葉をかけられた。たまたま大成建設の社史で、赤煉瓦の鹿鳴館は大倉組施工であることを知っていたが、先生の言われた先輩の仕事とは、復旧工事の事を指していたのだろうと思っている。 既述のように供用中の建物なので、原則として土曜と日曜の仕事になり高所作業車で外壁を調査した。それを立面図に書き込み、劣化状況のグレードなども記載して仕上げた。したがって技研だけではなく設計部の力も借りて取りまとめた報告書を9月頃に提出している。その間、大変に思い出になる事があった。それは創建時の河合浩蔵氏のお孫さんにあたる横浜国立大学の河合正一教授が来られ、御自宅の行李の中に古い資料が詰まっているので、力持ちの若者を寄こして欲しいとのこと。ここでもまたビックリ。エンデ、ベックマンが書かれたものと思うが、油紙にドイツ文字でインキングされた外観図など数枚の図が、次の会合に届けられたのである。すごい宝物に接し興奮したが、この図が出てきたことで、復元の精度も高まり、また復元しようとの動機付けにスピードが加わったものと確信している。この図面は国会図書館か、それに準ずる部署で保管されているはずである。この仕事が縁結びになったのか、今東京地裁の建築訴訟の調停委員をを務めているが、職員用食堂を出ると赤煉瓦棟の内側の緑地に出られる。季節が良い時、昼食後のしばしの休憩をここで取れることは無上の楽しみである。 私が26、32、46才の時にかかわった3つの建物のうち、残せた札幌と司法省についてはその後、構造耐力を中心とした精度の高い実験や判断がなされている。何はともあれ、先遣隊として「微」の字が沢山付く微力を尽くせた事はやはり嬉しい事だったと思っている。壊してしまった方は、こんな手伝いをしていて良いのだろうかと現地に行き度に思った事を今でも鮮明に思い出される。今、復元工事中のこの建物は、図面に忠実に沿って建設中であろうが、今から100年後の方々はこれをどのように評価するだろうか。力の強いキーマンの判断の大切さを、今回の東京中央郵便局の件とあわせて、走馬灯のように思い出した次第である。 10年余り前、我が家の建て替え工事中にお台場で開催された展示会で、英国・BRITISH BRICK SPECIALISTS 社製の手焼きレンガを厚さ15mmにスライスし、タイルのような使い方で壁に貼り付ける商品を発見。濃淡バラバラの色合いや形の不揃いさに一目惚れ。1枚のレンガから2枚しか取れない(小口を2枚スライスしたら長手は寸足らず)ので、多少高価ではあったが、家人の「タイル模様の壁紙にすれば!」の声は聞こえないふりをして注文。イギリス積み状に、自室の書棚面を除く3面に貼り付け、安住の空間を作った。ポーラスな表面なので、擦れると微粉末が飛散するので、私以外からは大変悪評であるが、仕事につかれた時に、顔を上げれば落ち着いた壁に癒されるという大きな効果がある。

小生の自宅内装(レンガ)(H6.11.19) 「三井物産横浜ビル」の鉄筋 奈良利男 歴史的建造物といえば、まず思い浮かぶのは「三井物産横浜ビル」です。この建物は、わが国に現存する最古の鉄筋コンクリート造として知られています。横浜市の日本大通に建ち、明治44(1911)年の竣工、現在、98年経年していることになります。コーニスと呼ぶ大庇部分に若干の損傷が見受けられるものの、全体としては極めて健全な状態で、現在もテナントビルとして使用されています。松村秀一先生によれば、世界で現存する古いRC造ベスト10に入るのではないかとのことです。写真1の左側が明治44年竣工部分、右側は昭和2年(1927)の増築部分です。 遠藤於菟が酒井祐之助の協力を得て造った(三井物産直営工事)この建物は、「建築雑誌」大正元年第305号に「三井物産横浜支店」として紹介されています。

写真1 「三井物産横浜ビル」外観 平成18年から19年にかけて、この建物の耐震補強工事が施工されました。明治44年竣工部分についてはRC造耐震壁を増設しています。筆者は工事見学の機会を得ましたので、柱のコンクリート表面の一部が撤去されて鉄筋が露出した個所を観察することができました(写真2)。わかったことは、鉄筋がほとんど発錆していないという事実です。コンクリートの中性化深さは平均50mm、露出している鉄筋はすべて中性化領域にあります。 一般にいわれている、鉄筋コンクリートの耐久性は60~70年という説は、この建物を見る限り全く説得力がありません。この説は昭和3(1928)年に発表された、中性化速度の実験式を提案した有名な論文が根拠になっていますが、論文を読んでみると、実験に用いられたテストピースは屋外に暴露されたものです。したがって、中性化即鉄筋発錆ではなく、中性化領域に雨水の侵入があってはじめて鉄筋が発錆する、と理解する必要があります。100年近くたっても室内の鉄筋はほとんど発錆しないということが、この建物の鉄筋を観察することでわかるのです。実験の意義を否定するものではありませんが、実際の建物で実証することも重要だと思います。

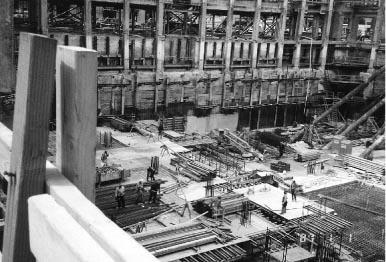

写真2 「三井物産横浜ビル」の鉄筋 建物所有者に聞いたところ、以前に横浜市から重要文化財指定の打診があったとのことで、「いまのところ同意するつもりはないが、億単位の費用をかけて耐震補強をやったということは、とりあえず取り壊す予定もないということ」だそうです。工事見学に同行いただいた松村先生に、「この建物、あと100年は大丈夫ですね」と申し上げたところ、「1,000年もつんではないですか」との返答でした。マンションを含めて、長期優良住宅の認定が始まる年にあたり、これから、ますますこの建物の重要性が高まると考えています。 「丸の内の変貌に想う」 松下一郎 40年ばかり前、東京駅の丸の内側は、戦前の国鉄ビル、丸ビル、東京中郵に戦後の新丸ビルが加わって揃ったスカイライン見られましたが、この広場の近くに東京海上ビル建設が計画されて建物高さと景観問題が論議されました。結局、高さ99mのビルが実現してこのスカイラインは乱されてしまいました。その後、マンハッタン計画が発表され、90年代には特例容積率適用区域制度、特定街区制度などの都市再開発法が公布されて建物の高さを抑える歯止めは無くなり広場のスカイラインの不揃いが進みました。 東京中郵は、総務相が騒ぎましたが保存部分を増やすことで納ましたので、JPタワーが建設されて広場を囲む超高層ビルが実現します。JPタワーも丸ビル同様に新しい建物に旧建物を土台状に昔の面影を留めることになるようですが、東京銀行会館ビルでも採られたこの保存手法はいじましい感じがします。耐震補強のうえオルセー美術館のように用途変更して原形を残すとか、明治村への移築といった形で保存されれば良かったのにと思います。 最近、駅前広場近くの丸の内一丁目街区の再開発では、丸の内パークビル建設に容積率移転の妙手を使い40年前に文化財指定を避けて急きょ壊した三菱1号館が復元されましたが、オリジナルでない恨みが残ります。また、東京駅の駅舎が容積率移転の手段を活用して原状復旧が進められています。この建物は50年前に超高化する計画があり、この計画のために行われた耐震設計法の研究成果は高さ制限撤廃の建築基準法改正(1963)に結実しましたが、事の次第ではこの歴史的建造物は消滅していたわけで文化財保存の観点からはラッキーでした。 時の流れとともに価値観が変化し街並みが変るのは致し方ないにしても、経済効率最優先のこの国では街の景観や歴史的建造物の保存が二の次に扱われがちなように思われます。当事者には「失ってからでは手遅れ」ということを念頭に、保存形式も合わせて考慮して欲しいと思います。 「軍艦島の集合住宅建物郡の維持保存について」 吉田 宏 軍艦島は長崎県西波杵郡の野々串の沖合い約4?ある海上炭鉱遺構端島の俗称です。明治23年(1890)から三菱社が島全体の鉱区の権利を買収し本格的に海底炭鉱として操業が開始され、八幡製鉄所に製鉄用原料炭を供給していた。大正5年(1916年)に日本最初のRC造による7階建集合住宅30号棟(133戸)が建設され、日本近代建築史上重要な歴史的建造物として位置づけられると考えられる。大正から昭和の後期までの長期間わたりRC造集合住宅郡が過密状態で建設されたことは他に類を見ない景観を作り出している。1916年以降1970年の間に38棟(神社、学校、公民館、病院他の建物を含む)1033戸(吉田算出)が建設されていた。昭和49年(1974年)閉山、炭坑の歴史を閉じた。それ以来建物は現在まで35年間放置された状態にある。現在、「軍艦島」を含む「九州・山口の近代化産業遺産郡」が世界遺産(以下遺産という)の暫定に記載されることに決定されている。 昨年10月21日長崎市役所のご好意により軍艦島に上陸し建物の内部調査は危険を伴うので外周のみを目視調査したが、天候不順のために短時間の調査であった。建築郡を見渡して劣化状況を判断すると、長期間波飛沫を受け劣化の促進を進行させる過酷な自然条件下にあるので、劣化現象は経年経過に比例しないように感じた。築後93年の30号棟の劣化状況は外周よりの観察では、総論的には93歳の年齢を感じさせないと感じた。閉山以来35年間建物は全く放置状況にあり、この35年間の放置は通常の建物の劣化状況よりも劣化速度は速く、しかも過酷な自然状況下での建物を、現在集合住宅で行われている技術レベルで診断することは困難だと思った。 遺産は産業遺産としての島全体の評価であり、東京中央郵便庁舎の保存要望とは異なる考えであろう。軍艦島の遺産取得対策として一部に、建物郡を如何に保存・維持するかまた現状維持とするかの考え方が有ると関係者からきいた。軍艦島保存活用に関する報告書に、建物の劣化診断および保存費用を算出した記述がる。全く同列に扱うことは出来ないが、広島の原爆ドームの保存では3年周期で調査、補修が行われ保存には保存期間中には定期調査が必要ではないか。軍艦島建築郡の保存のための補強工法による延命期間等の推測は困難と思う。また建築郡の中に1棟に倒壊現象が発生した場合、最悪の場合近隣建物も道ずれ倒壊することが予想される。 「伝統的建物の保存とリファ-ビッシュメント(改築)」 吾川正明 2000~01年にワシントンD、Cへ行った時に大規模な建物で外観の原型をそのままに残し、地階から現存の11階までの躯体と仕上げは全てやり直す建築プロジェクトです。これまでには伝統的建物の曳き家の施工は国内外でも見学はしましたが、国内で私自身が余り出会うことのなかった惹き付けられる程の情景を幸いにも目にしたものですから、瞬間的に好奇心がメラメラと湧きだし、失礼ながらも予告なしの全くの「飛び込み一人見学」を申し出ました。そして有り難くも現場の人との見学交渉は快諾が得られ、そして其の建設現場の初期段階(2000年5月)とほぼ完成段階(2001年5月)との2回(2年がかり)に亘り見学させて貰うことができました。その時の様子を偶然にも、このたびの本投稿のスペースに報告の機を得ることになりました。提供添付しました工事写真の順に沿って、当時を思い出しながら私見を申し添えご紹介いたします。 施工場所:ワシントンD.C(ホワイトハウス近くのキャピタル ヒルトンホテル裏隣)Kst 施工会社:The CLARK Construction Group,Inc 既設建物概要:柱、梁、床版RC造 腰壁は赤煉瓦積み 外壁天然石貼り 事務所ビル

?既設躯体、外壁の保存と第三者安全確保のために歩道上に設置された仮設養生構造物

?既設開口部を通しての壁面等の養生の状況

?既設基礎部分を山留め工事を施工し新たな地下躯体の施工状況(VH工法での躯体) ?~?は2000年5月の時点

?既設外壁面の仮設養生構造物の解体、撤去作業中の状況

?仮設構造物の解体、撤去完了後の外観二面の状況

?既設梁と新たな床版の取り合い部分(外周を除く躯体は梁なしのフラットスラブ形式)

?周壁の内装断熱施工中の状況 ?~?は2001年5月の時点 以上が見学で写真に納めた伝統的建物の外壁保存の施工事例の紹介をしましたが、昨今において国内で保存の是非論や工法について数々の意見や議論がなされていますが、海外での手法を見学して思ったことは、日本国内では特に建物所有者(発注者)、行政、施工者、近隣住民との合意形成が完全に図られないままに見切り発車し、世の中に話題提供をしていますが、これからは益々この分野には官民を問わず多くの事案が出てくることでしょう。伝統的で貴重なる建物を後世に残すことは国レベルにとっても文化、学術、技術の領域にも大いに意味深いことです。文化の違う海外では数多くの類似の事例があり、そちらにも目を向け領域ごとの研究を重ねてハード、ソフト面の質を高めて実践対応して欲しいと思う次第です。実施工に関しては、もちろん技術的安全、安心をわすれてはならないと強く思います。 |