| 和鋼の生産とたたら製鉄 鉄製品は弥生時代に朝鮮から伝わったが、応仁天皇のとき韓鍛冶卓素が来朝したことによって鋼をつくる技術は向上したと思われる。当時の日本には鉄が無く、神功皇后のときに百済から鉄が献じられたという記録がある。ところが、九州・山陽地方で古墳時代後期の6世紀前半大きな変化が現れた。その変化は山陰・近畿地方では6世紀後半、東海・中部・北陸・関東地方では飛鳥時代に入った7世紀前半、東北地方南部では7世紀中ごろ、東北地方北部では平安時代に入った9世紀ごろと考えられている。誰でも知っている「たたら製鉄」が始まったのである。「たたら」はフイゴを意味するが、外来語に起源があるといわれ、ダッタン語のタタトル(猛火)、サンスクリット語のタターラ(熱)、古代朝鮮語のタタラ(もっと加熱する)という意味だともいわれている。「たたら」が製鉄または製鉄炉の意味に用いられるようになったのは16世紀からだという。(日本古来の製鉄法「たたら」を巡って)

その方法は砂鉄を採取し、たたらで用いる炭を作る「たたら炭製炭」、築炉などの準備を経て製鉄の工程になる。したがって鉄をつくるには木炭を焼く人、炉で作業する人、海綿状の鉄塊を叩いて不純物を除く鍛冶場で働く人が必要だった。8世紀前半の多賀城市の柏木製鉄遺跡には4基の製鉄炉(円筒形半地下式縦型炉)と木炭窯6基、住居跡4件が発見されている。炉は技術が導入された朝鮮では竪形炉が主流であったが、日本ではどういうわけか始めから箱形炉で、製鉄技術導入期の謎の一つだという。近代たたら製鉄の技術が確立したのは江戸時代になる。炉の構造についてはこの近代たたらで説明することにして、その変遷を眺めてみよう。 炉の形式は時代によって変化し、6世紀の古墳時代には円形・楕円形・方形・長方形が混在し、8〜9世紀になると長方形箱型炉が主流になる。ところが8世紀初頭になると半地下式竪型炉が関東地方に現れ、次第に新潟など日本海側にも広まって、10世紀には九州にも波及して行った。しかし、やがてこの縦型炉は見られなくなり、11〜13世紀に掛けて船底形の炉床をもつ長方形箱型炉に変わり、炉の大きさも長さ2m・幅1m程度と大きくなり、時代が下がるにつれて大型化していった。それにつれてフイゴも大型化し、数人で板を踏む「往復動足踏み鞴」が使われたという。鉄の生産は次第に中国地方の山地に集中して行くが、この時期鉄の生産量が増えて13世紀から始まっていた中国(宋)への刀剣の輸出は、明との勘合貿易が始まって年間約3700振りを輸出するまでになっている。

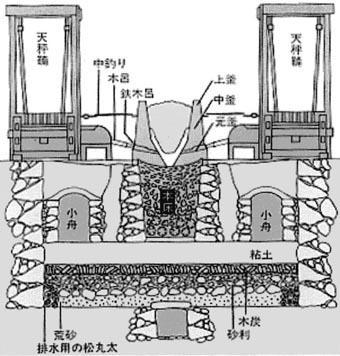

(鉄穴流し) (島根県飯石郡吉田村の菅谷たたらの高殿) 生産量を上げるために、溶融して炉床に溜まった不均質な鋼や銑(ズク)、鉄滓(ノロ)や木炭などを含むケラの塊を砕いて、ノロや木炭を除いたものを加熱と鎚打ちを繰り返して不純物を除去し、炭素量を調整して錬鉄とする「ケラ押し法」が始まったのではないかと考えることが出来る。元禄4年(1692)出雲で天秤鞴の発明という技術革新があり、炉の温度を上げて銑の量産が可能になった。石見刀はこの「出羽鋼」で作った。また、備前刀に用いられた播磨の「千種鋼」も生産量を増して、16世紀にはその品質とともに広く知られるようになった。豊臣秀吉は出羽鋼や千種鋼の量産方式を全国に奨励し、刀剣の世界では慶長以前のものを古刀、それ以降のものを新刀と呼ぶのだそうだ。 江戸中期になると、砂鉄を含む風化した花崗岩のある場所に水路を設けて砂鉄を含む山砂を流す「鉄穴流し」(かんながし)の手法が定着し、砂鉄採取の方法は格段に効率化する。一方、たたら炉は大きな高殿の中に収められて、晴雨に係らず鉄が生産できるようになった。こうして近世の「たたら製鉄」は完成した。 明治以降次第に衰退に向かったこの技術は、昭和52年に文化庁の後援を得た日本美術刀剣保存協会によって「日刀保たたら」が建設され再び全国の刀匠に向けて玉鋼を供給できるようになった。 ここで、江戸時代に完成した「たたら製鉄」の概要に触れたいと思う。 「鉄穴流し」 砂鉄を含む風化した花崗岩などのある地域に「井出」(水路)を設け、砂状に脆くなった岩を崩して水路に落とし、下手の選鉱場に流す。選鉱場は大池・中池・乙池(おといけ)と樋(ひ)の洗い池と順次流しながら、軽い土砂を先に流し、次第に砂鉄を沈殿させて回収する比重選鉱法である。 「炉」 炉は図のような構造になっている。炉の下に設けられた地下構造の上にナラ・クヌギなどの薪を積み上げて燃し、炭になったものをつき固める作業を何度も繰り返してカーボンベッドをつくり、その上に炉を築く。炉は元釜・中釜・上釜の3段構造になって、まず元窯をつくって、元窯の左右にはノロ(鉄滓)を排出する穴を三つずつ開ける。その上に粘土分を2割程度に抑えた土で中釜を築く。ここで一晩乾燥させ、翌日上釜を築いて表面に粘土を塗って出来上がる。ここに送風のための木呂管などを取り付けてようやく完成となる。

(たたらの炉と地下構造・資料提供:和鋼記念館) 「たたら製鉄」 €まず炉の中に低融点で還元性の良い籠もり砂鉄(これを「初穂」という)を入れ。次にやや生焼けの木炭を投入して燃焼させてノロをつくる。(籠もり期) さらに炉の温度を上げると銑もできてくる。(籠もり次期) ¡砂鉄・木炭を入れ始めて約5時間後にノロが排出される。 ¤次第に真砂砂鉄の配合を増やしてゆくとケラ種ができてくる。 ¦炉内の状況は活発になって炎は山吹色に輝きだす。(上がり期) ©さらに真砂砂鉄の装入を増してケラを大きく成長させる。(下り期)約70時間経つと炉の壁は侵食されてやせ細り、これ以上の操業に耐えられなくなる。 ª約70時間を経て炉底一杯にケラができると、村下(むらげ)は送風をとめて炉を崩し、灼熱したケラ塊を出す。 «出されたケラの塊は冷却するのを待って砕かれ、ノロや木炭を除いて最高級の玉鋼と鋼や銑、歩ケラ(精錬が不十分で不均質な鋼などに分類される。 銑は鋳物の原材料になるが、殆どは歩ケラと一緒に大鍛冶場に持ち込まれ、加熱と鎚打ちを繰り返して不純物を除去し、炭素の量を調整して錬鉄となる。

(ノロの排出:和鋼博物館提供) たたら炭には樹齢30〜50年のナラやクヌギを使い、1回のたたら製鉄に必要な炭の量は10〜13トンで、森林面積にすると1ヘクタールにもなるという。毎年一定の区域を定めて30〜50年で一巡するように順次伐採して炭にしたが、1ヶ所のたたらで1800〜3000ヘクタールの森が必要だった。結果として現在まで続く広大な山林地主が誕生することになったという。 (炉の解体) |