| ● 麻

羊毛とほぼ同じ頃、麻による織物も始まった。1854年に日照り続きだったスイスで、干上がった湖底から出てきた新石器時代の住居址から麻の布や網、糸などが発見されている。麻は中央アジア原産のクワ科の植物で亜麻・苧麻・大麻などの種類があり、和紙の原料になる楮も同じ仲間である。成長の早い1年草のため資源としては豊富にあって中国から中東にかけた広い地域に自生していた。したがって麻は交易品とはならず歴史の上に華々しい記録は残っていない。わずかにキリストの棺を覆った聖蓋布が麻であったというにとどまっている。処刑されたキリストの着衣は羊毛だった。 麻は日本にも古くからあり古事記・日本書紀には白和幣(しろにて)青和幣(あおにて)という織物が記されているが、和幣は「ニキタエ」と呼んで麻・苧(からむし)・蔦の繊維で織った布のことである。百人一首の「春過ぎて 夏来にけらし 白妙の 衣ほすてふ 天の香具山」という持統天皇のうたにある衣も「たえ」という表現から白い麻の織物であることがわかる。絹の場合は白絹という表現になる。絹は耐候性に劣るため日陰干をおもに行って、外に干すことはあまりなかった。 「タエ」は楮の古名で栲と書いた。日本書紀には苧衾・栲衾という記述もあり夜具としても用いられていたことがわかる。 ● 絹 絹織物はBC4887年ごろの浙江省河姆渡遺跡から蚕糸のある骨壷が出土して、BC5000年ごろには織られていたのではないかといわれているが、確認できるのはBC3000年ごろの中国からである。はじめはヤママユを使っていたが、殷王朝時代(BC1500年ごろ)には、技術的にかなり進んで養蚕が始まっている。甲骨文字の中に桑・絲・帛・蚕の文字が見られるようになり、遺跡の出土品からも綾織りの絹が発見されている。 戦国春秋時代(BC770~221)から中央アジアで活躍していた大月氏民族やモンゴルで勢力をもっていた匈奴によって絹は西方に運ばれ、前漢が興って武帝が即位した漢の時代になると、重要な交易品となった。絹織物の技術は目覚しい発展を遂げて錦(数種の色糸で地組み織りと文様を織り出すもの)、繍(縫い取り刺繍をしたもの)、素(白絹)、帛(羽二重の一種)、羅(薄い絹織物)紗(目が粗く地の薄い絹織物)など様々な技法に対する呼称が現れてくる。蚕の餌になる桑の木も枝を柔らかくして葉を大きくするため、根元から枝を切って地桑とし、養蚕も蚕室で念入りに行われるようになる。布を染める染料は、古くからあった鉱物質のものに代わって染が斑になりにくい植物染料を用いるようになった。赤色染料は茜・紅花、青色は藍、紫色は紫草の根、黄色は(かりやすく)・梔(くちなし)・櫨(はじ)・黄檗(きはだ)、黒は檪(くぬぎ)の実=どんぐりなどが使われていた。絹が齎した膨大な利益は国を豊かにし、漢を一層強大な国にした。

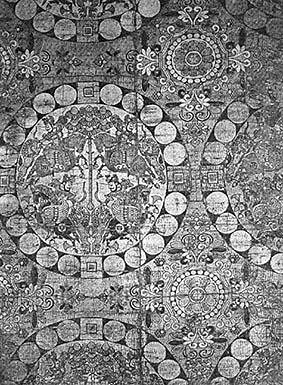

(四騎獅子狩文錦=国宝・法隆寺蔵・7世紀後半) 当時は経糸によって文様を織り出す経絹(たてぎぬ)だったが、絹織物の技術は西方との交流によって次第にその影響を受けるようになった。642年ササン朝ペルシャのヤスデキルド3世の王子が唐に亡命すると、その影響は決定的となり、緯糸によって文様を織り出す緯絹(よこぎぬ)が主流となった。万一糸が切れた場合には緯糸を主に文様を織った方がはるかに楽に修復できる。日本にもたらされた絹織物も奈良時代は経絹、平安時代には緯絹となっている。染色方法も蝋纈染めや纐纈(しぼりぞめ)が行われるようになり、文様も忍冬(すいかずら)や葡萄文などのササン朝文様が流行した。 日本で何時ごろから絹を織っていたかは定かでないが、弥生時代の福岡県早良区有田遺跡から平衣が出土しているので、紀元前200年ごろには絹を織っていたと考えられる。 中国西晋の時代に陳寿が著した「三国志」の中の「魏志倭人伝」に、当時の倭人について「婦人は被髪屈かいし、衣を作ること単被のごとく、その中央を穿ち、頭を貫きてこれを衣る。禾稲・苧麻を植え、蚕桑緝績し、……」となっているから、この頃には織物がかなり普及していたと考えられる。 絹による錦の製法は400年ごろ漢人の呉服(くれは)、穴織(あなは)によって伝えられたといわれ、また日本書紀に「新羅人の韓鍛(からぬち)卓素、西素が貢上された」 とあることから、中国や朝鮮から盛んに技術導入されたことが伺われる。さらに欽明天皇の頃(540〜554)の京都には、秦人が7053戸、約15万人も居たとされている。 大宝元年(701)に定められた大宝律令では各戸に桑を植えることを定めて養蚕を行わせ、織部司(おりべのつかさ)が設けられ、文様をデザインする桃文師(あやどりのし)が、伊勢、尾張など21カ国に派遣されて技術指導に当った。 このころには中国や朝鮮との接触もいっそう盛んになり、渡来人錦織の連(むらじ)が錦を織って朝廷に納めていたといわれ、河内国には広絹の織戸が350戸、機が50台あったという。 平安時代に入ると和の文化が芽生え、女性貴族の衣装に薄絹の彩絹のうえに白絹を重ねる透かしの美しさが発見され、季節ごとに紅梅の襲(かさね)は春、卯の花の襲は夏、など襲でそのセンスを競った。男は御簾の影からのぞく襲を見て女性の姿を想像したという。絹織物は宮廷から離れた貴族個人の需要にも支えられて、阿波、美濃、常陸、紀伊、甲斐、石見などに銘柄の絹織物が出現した。 鎌倉時代には能装束などに中国から舶載の金襴が持ち込まれて盛んに用いられ、織物の技術も一段と進化した。室町から江戸時代にかけて庶民文化が興隆し、茶道が盛んになると金襴や緞子と呼ばれる織物が好まれ、のちに名物裂と呼ばれるものが生まれている。江戸時代には各藩の殖産政策として絹織物が奨励され、20世紀前半まで絹は輸出の花形だったが、化学繊維ナイロンの出現によって日本の絹織物は急速に衰退してしまった。 ● 綿 綿はヨーロッパ大陸から離れたメキシコでBC6000年ごろから織られていたが、その地域性から、古代の世界史にあまり影響を与えなかった。綿が世界の歴史に影響を与え始めるのはBC3000年ごろのインドで、交易によって中東やギリシャにも渡っていたようで、ギリシャの歴史学者ヘロドトス(BC485〜BC373)も既にその著作の中で「インドでは綿業が発達している」と記している。BC600年ごろには綿花から種子を分離する道具としてインド・クルカが考案されて、改良が加えられながら18世紀末にホイットニー・ジンが発明されるまで使われ続けた。綿布を素地とする絣やサラセン模様の更紗もインドで始めて作られ、インド原産の藍はインディカム、インディゴと呼ばれて染料に用いられた。 綿はアオイ科ワタ属の植物で、種子の表皮細胞の一部が長く伸びた木綿繊維(リント)が織物に使われる。繊維に油分があるため織りやすい繊維だった。また、アオイ科の植物は紙の原料としても優れており、和紙の原料になる雁皮や三椏、ケナフも同じ種類で、ワタのリントを摘んだ根元に残る短い毛(リンター)は洋紙の原料になっている。 綿の栽培には幾つかのルートがあり、インドの「キダチワタ」を起源とするルート、アラビアの「シロバナワタ」を起源とするルートと、メキシコを起源とする「リクチ綿」がある。

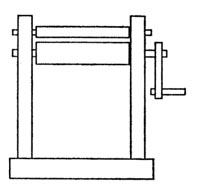

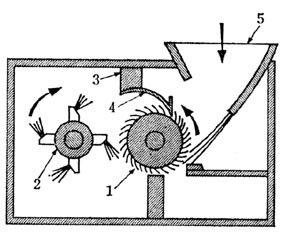

インド・クルカ ホイットニー・ジン BC2600年ごろインドで栽培されていた「シロバナワタ」はパキスタンを経て3世紀から10世紀にかけて中国華南に伝わり12世紀に華中へ、明代の14~15世紀に華北に及んだ。朝鮮へは1363年に、日本へは1521年に伝えられている。日本にはそのはるか以前の799年にインドからワタの種子を積んで中国に渡る途中の崑崙船(マレーシアの船)が、嵐にあって三河の国西尾(愛知県)に漂着し、天竺人(インド人)が献上したその種子を紀伊、阿波、讃岐、伊予、と大宰府に送って栽培を試みたが、945年ごろを境に衰退して失敗に終わった。「古今要覧考」には945年に「大宰府年貢綿十万屯」と数字が記入されている。屯は律令制度の中で綿について特に制定した単位で、一屯が450gになる。従って十万屯は45tになる。 綿栽培が衰退した理由は、綿が大量の肥料を必要とすることだった。江戸時代に入って急速に綿の栽培が広がり始めたのは、九十九里で大量に水揚げされる鰯がホシカ(干鰯)と呼ばれる肥料として五百石船で江戸に運ばれ、廻船問屋によって大阪の靫(うつぼ)に送られて畿内の綿作地帯に売りさばかれるようになったからだという。「ホシカは日本の衣料革命の担い手だった。」(「シルクロードと綿」奥村正二・築地書店) |