| 住まいがどのようにつくられてきたか、その歴史を資材の面から調べてみようと思い立ったのはもう20年も前のことだった。実際には資料だけ集めて何も進まなかったが、最近ようやく時間ができて調べ始めてみると、その起源となる古代社会のエネルギーの大きさに圧倒される。三代文明の中心となったメソポタミア、インド、中国の進んだ文明とその間にあった壮大な交易をはじめとする経済活動のスケールにはただ驚くばかりである。

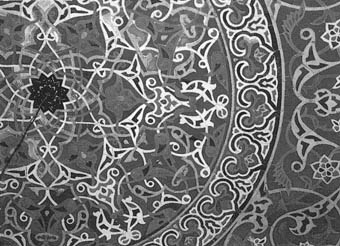

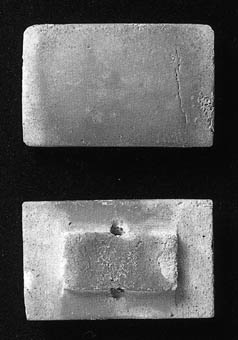

肥沃なメソポタミアで日干し煉瓦に続いて焼成煉瓦が誕生し、やがて施釉煉瓦が焼かれ、まもなくタイルが生まれた。その起源はBC3000年ごろといわれるが、釉薬となる原ガラス質は銅精錬の過程で発見されている。融点が1083℃の銅の精錬には1100℃程度の温度が必要で、これに耐える窯を作るための粘土は珪酸やアルミナを含んだ土になる。熱によって窯から溶け出した珪酸分と燃料の灰、銅の原石に含まれるマラカイト(孔雀石)などが混ざり合って鉱滓となり、凍石などでつくられた鋳型に付着して偶然に施釉石ができた。やがて砂型を用いるようになって、初期のファイアンスのヒントが得られたというのが通説である。 ファイアンスは石英の粉を練り固めた胎土に天然ソーダと酸化銅を混ぜて施釉したもので、タイルの原型として最古のものだといわれている。銅の精錬技術が発達したエジプト第3王朝ジェセル王の階段ピラミッドの付属施設はファイアンスの青タイルで壁一面が覆われていた。この裏面には突起が設けられ紐を通すための穴が開けられていた。紐でタイルをつなぎ壁に溝を掘って埋め込んで張ったと考えられている。タイルの歴史はこのとき以来現在まで剥離との戦いである。 メソポタミアにバビロニア、アッシリアなどの王国が興ったBC1600年頃にはこの地で鉛釉が使われ始め、大国シュメールでは施釉彩絵陶器がつくられてソーダ釉の用法が発達した。 BC1400~1300年になるとエジプトで様々な釉を用いたファイアンス、象嵌タイル、多彩色タイルなどがつくられている。つまりタイルの歴史は優に3000年以あることになる。BC525年にアケメネス朝ペルシャがオリエントを統一するとスーサやペルセポリスに大規模な王宮が建設され、タイル職人としてバビロニア人が働いていた。 7世紀に入ると世界的に壮大な文化の交流が始まった。642年アラブ・イスラームによってヤスデキルド3世が殺されササン朝ペルシャが滅びると、王子は王族、貴族、楽人、工人など男女数千人を引き連れて唐に亡命し、長安に住み着いた。このことでペルシャの文化が唐に流入し、胡風が最先端の流行となって唐の文明に彩を添えることになった。 661年にはイスラームのウマイヤ朝が興り、サラセン帝国を引き継いでアラビア半島から西アジアにかけて勢力を拡大し、モスクの建築様式が確立する。モスクの建築にはタイルが多用されるようになり、以降タイルの生産はイスラーム世界で着実に発展することになった。 751年にはサマルカンド東方のタラス河畔でサラセン王国のアッパース朝と唐との戦いがあり、唐が敗れ紙漉きや陶器の工人が捕らえられて唐三彩の技術が伝えられた。これがペルシャ三彩誕生のきっかけとなっている。この頃チグリス・ユウフラティスに挟まれた地域にイスラームの一大行政センター円城都市があった。バディナード・ド・アッサム(平和の都)と呼ばれたバグダットである。税務署、情報相などの官僚組織が確立し、税の仕組みや予算書なども完備して3万人に及ぶ官僚がいた。周辺にはワクフ(寄進)によってモスクや市場、キャラバンサライ(隊商宿)、病院などが設けられた。市場はモスクに集まる人によって栄え、売り上げの一部をモスクに寄進するという宗教と商業の理想的な相互依存関係にあった。コーランに定められたイスラームの教えにより取引の契約には保証人を立てることが必要になり、仲買人がその役目を負って取引の公正さが保たれていた。カリフ(イスラームの首長)の宮殿にはバグダッドは世界の十字路と記した書物も残されていたという。 9世紀のはじめアッパース朝はその最盛期を迎え、内外の交易が盛んになって貨幣の原料である金銀が不足してきた。もともとシャリーア(イスラーム法)によって贅沢が禁じられ金を使った器の使用は制限されていたが、改めて貨幣鋳造のため金属器の使用が禁止されると、金銀器に強い執着をもっていた人々は、それに代わるものとして金属器を思わせる陶器を作ることを試みて、金属呈色のラスター彩陶器を作ることに成功した ラスター彩は釉薬の表面に塗られた顔料の薄い膜が還元焼成によって金属に戻り光線を複雑に反射するオパール現象をおこして金属色を呈するもので、技術的に大変難しく再現するのは不可能といわれていたが、最近になって人間国宝の陶芸家加藤卓夫氏によってその再現が成功している。 1034年に興ったセルジューク朝が、1055年バグダッドに入城して西アジアを掌握した頃には窯業技術が向上多様化して、ミナイー手と呼ばれる上絵付け技法やクエルダセカ技法が開発された。ミナイー手は施釉した陶器の上に金彩も含むエナメルで彩画して再び低温で焼成するもので、エナメルを意味するペルシャ語からとった呼称である。 クエルダセカ技法はマンガンと混合した油性の顔料で図柄の輪郭線を画き、残った面を色釉で埋める技法で、油性の輪郭線は燃えてしまうためくぼんだ状態で残るが、一度に異なった色の図柄を得ることができる。合理的手法だった。しかしがすべての色が同じ温度で焼成されるため色彩はあまり鮮明にならなかった。クエルダセカとはスペイン語で乾燥した紐の意味だという。 神の創造にゆだねるべき人間や動物を人の手で表すことを禁じ、偶像崇拝を禁じたイスラーム文化の下でモザイクタイル、あるいは星型タイルや十字タイルも発達した。モスクの内外を彩るためタイルの生産は大いに発達して、ペルシャ湾とカスピ海の中間に位置するイランのカシャーンは一大窯業地として栄えた。イランでは今でもタイルのことをこの地名を取って「カーシー」と呼んでいる。 一方イベリア半島にイスラームの後ウマイヤ朝が成立するとイスラームの窯業技術とともにタイルの技術がイベリア半島に伝わり、マラガにはタイル生産センターが置かれるようになった。日本には588年に中国から渡来した4人の瓦博士と同行した須恵器工人によって(せん)と呼ぶ陶器が紹介された。日本書紀によると瓦博士の名前は麻奈文奴(まなふぬ)陽貴文(やんぎふん)陵貴文(りゃんぎふん)昔麻帝弥(きまてや)ということになっている。(せん)にはタイル状のものから中空の柱状のものまであるが、日本では寺院の基壇や仏殿の壁、あるいは敷瓦として床に張られた。 |

ファイアンス

ラスター彩のタイル

ミナイー手

クエルダセカタイル |

|