| 紀元前221年、秦の始皇帝が長い戦国時代を終焉させ中国を統一した。始皇帝は法律をもって国を治め、さまざまな制度を創ったが、その一つが文字である。そのときの字体が篆書体で小篆といい、正式な国家の統一書体として採用された。どんな書体かというと、現在では印章に使われている字体といった方が分かりやすいかもしれない。身近にはパスポート表紙の「日本国旅券」の文字がこれだ。もともと、甲骨文の時代から文字は権力の象徴であり、石鼓文、金文、大篆と引き継がれてきたものである。爾後、前漢と後漢では篆書の煩雑さが倦厭され、隷書体が採用された。その後は時代が下り楷書体となっていく。

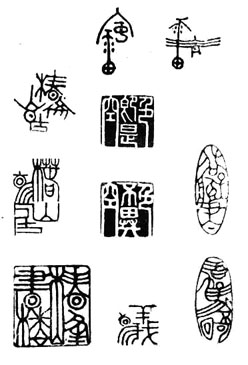

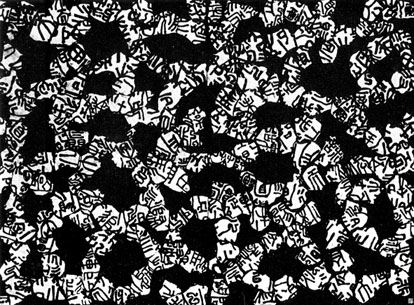

小生が書を始め、この字体にとりつかれてから、すでに20年以上になろうとしている。書の腕前は一向に上がらないが、この字を使って色々なものを書いてきた。般若心経、千字文など、目が良い頃は細かな文字も気にせず書いた。ときには飲み屋さんでボトルに篆書体で名前を書き、「どうだ、読めるか」など得意がってもいたものだ。最近では細かな多くの字を、集中して間違いなく書き切るのはきつくなってきた。ここに披露した篆書体の文字連鎖の作品(部分)は、「始皇帝の脳波」と題して20年前に書展に出したものである。狂気じみた始皇帝の脳の中に、文字の連鎖が神経質に浮遊している様をイメージしたものだ。 篆書をはじめると、必然的に「印」の世界に嵌る。ロウセキのような石に、印刀で彫り込む。身近な知人に会うたびに、その人の印を練習で彫らせてもらい寄贈した。印影は印譜として残してはいるが、印は差し上げて手元にないものもある。手元に残った印のうち気に入ったものを恥ずかしながら掲載させていただいた。これこそ、もはや裸眼では彫れない。最近では、指先が思うように動かず細い線が彫れないのだ。天眼鏡の下で、目をしばたいて彫ることもあるが、集中力が途切れて失敗することの方が多い。 書や印をはじめた動機には老いて「ハンコ屋」でも、という打算がなかったわけでもない。最近はハンコ屋さんもコンピュータで彫る時代だ。やはり趣味の領域で遊ぶ方が向いている。これからも老いた目と、老いた指で、豪快な大き目の文字を彫りたいと思っているが、そのうちと思いながら、何とも空虚な日々が過ぎて行っている。

|